- 联系我们

-

招商热线18520793379

-

全国客服热线400-700-6388

防晒可以说是护肤最重要的一步,因为紫外线是皮肤晒伤及光老化的最重要元凶。我们常常知道要做防晒预防紫外线损伤我们的皮肤,却对紫外线及关于防晒指数如何解读一知半解,在此和读者说明关于紫外线及防晒指数的科普知识。

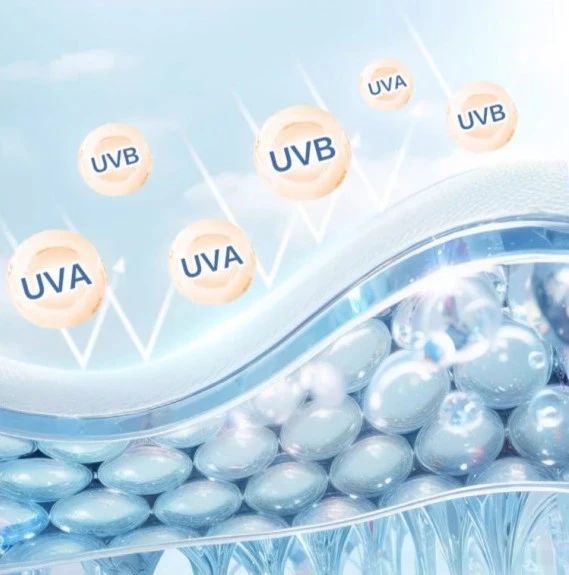

太阳光是生命在自然界中一项不可或缺的重要元素。植物通过光合作用,利用阳光将二氧化碳和水转化为有机物,释放氧气,为整个生态系统提供能量和物质基础。太阳辐射的热量影响地球表面的温度差异,进而形成风带和气压带,循环大气的流动,影响降水和气候的变化。这是人们习以为常的太阳发出的辐射光,这些光线包括了可见光、红外线、紫外线等不同波长的射线。而紫外线根据波长不同可分为UVA、UVB、UVC 3类。

【短波紫外线UVC】波长200-290 nm,穿透能力弱,可全部被臭氧层吸收,目前主要作为紫外线灯用于杀菌,但UVC对人体伤害很大,长期或高强度照射可导致皮肤癌发生。

【中波紫外线UVB】波长290-315nm,可穿透大气层,占地表紫外线的5%,可直达皮肤表皮层,但70%的UVB会被角质层吸收掉,部分能到达表皮的基底层,引起晒伤,可被玻璃、衣物、遮阳伞等所阻隔。和UVA类似,UVB中的紫外线也是导致皮肤光老化的一大因素。皮肤组织在经紫外线照射后,弹力纤维会变性,胶原纤维大量减少,基质消失,从而导致皮肤出现松弛、皱纹及其他老化症状。并且如果皮肤长期暴露于UVB日晒下,也会诱发皮肤癌的发生。

【长波紫外线UVA】波长315-400 nm,占地表紫外线的95%,UVA穿透能力强,可透过薄的衣物、玻璃等,能穿透表皮层到达真皮层,被我们皮肤的胶原蛋白和弹性蛋白所吸收,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,引起光老化,导致皮肤松弛、皱纹、色斑和红血丝。除此之外,紫外线还可增加皮肤癌的风险,太阳紫外线辐射是皮肤基底细胞癌、鳞状细胞癌主要致病因素,也参与了恶性黑色素瘤的发病。

简单来说,防晒遵守“ABCD”原则:

“A”Avoid,避免日晒,外出时要尽量避开阳光照射,日光照射强烈的时间段要尽量避免或减少外出。

“B”Block,做好硬防晒,可穿戴防晒衣、遮阳镜、防晒帽,使用遮阳伞等方式进行防晒。

“C”Cream,外涂防晒霜、防晒喷雾。敏感肌建议选择温和、刺激性小的防晒霜或单纯做好硬防晒。

“D”Diet,饮食方面尽量避免光敏性食物的摄入,多食用富含维生素C、维生素E等抗氧化食物。

防晒系数是衡量防晒产品对紫外线防护能力的重要指标,主要包括SPF(Sun Protection Factor)和PA(Protection Grade of UVA)。

SPF(Sun Protection Factor)值表示防晒产品对UVB的防护能力,即皮肤抵挡紫外线的时间倍数。SPF值基于皮肤的最低红斑剂量,即使用防晒产品前后皮肤出现红斑的时间差异。SPF30的产品意味着皮肤在未保护时20分钟后变红,使用后可延长至750分钟(30倍时间)。室内或阴天建议使用SPF 15-30,一般户外活动建议使用SPF 30-50,高强度户外活动或海滩度假建议使用SPF 50+。

PA(Protection Grade of UVA)值表示防晒产品对UVA的防护能力,通常以“+”号表示,越多表示防护越强。PA+:有UVA防护能力。PA++:中等UVA防护能力。PA+++:高UVA防护能力。PA++++:最高UVA防护能力。

在选择防晒产品时,根据自己的活动环境和皮肤类型选择合适的SPF和PA值。例如,在强烈阳光下或海滩等高辐射环境中,建议使用SPF50或PA+++的产品;而在日常工作或日常出行中,SPF8-15或PA+的产品已足够。同时,注意产品的质地和是否防水,以确保在户外活动中提供最佳的防晒效果。

以上内容仅供参考。护肤效果存在个体差异,不能保证所有人使用相同方法都能达到理想。